医療情報

ぜんそく(喘息)治療のガイドライン

ぜんそくのコントロール状態の評価

| コントロール良好 (すべての項目が該当) |

コントロール不十分 (いずれかの項目が該当) |

|

|---|---|---|

| 喘息症状 (日中および夜間) |

なし | 週1回以上 |

| 発作治療薬の使用 | なし | 週1回以上 |

| 運動を含む活動制限 | なし | あり |

| 呼吸機能 (FEV1およびPEF) |

予測値あるいは 自己最良値の80%以上 |

予測値あるいは 自己最良値の80%未満 |

| PEFの日(週)内変動 | 20%未満 | 20%以上 |

| 増悪 (予定外受診, 救急受診, 入院) |

なし | 年に1回以上 |

コントロールが不良と判断された場合には、コントロールが良好になるまでステップアップします。

良好な状態が3ヶ月以上持続すれば、治療はステップダウンします。

コントロールの評価は症状が優先されていますが、患者さんの過小評価によってコントロールされにくい問題も日常診療ではよく遭遇します。

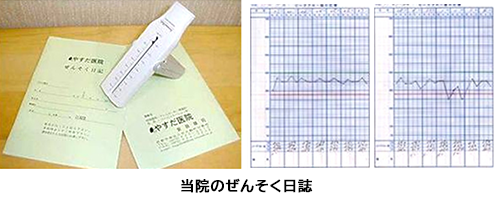

そのため客観的な評価法としてピークフローメーターによるぜんそく日誌が従来から推奨されています。当院ではこの方法で管理している患者さんも少なくありません。

ピークフロー値は息を押し出す力の評価と思ってください。

患者さんには「最大瞬間風速」と話しています。朝と夕に測っていただいてそれをグラフに記載してもらいます。

上のグラフで下がっているのが分かります。その時に発作が起こったこと、さらにはぜんそくコントロールの目標値に達しているかで薬剤の選択や量を決定します。

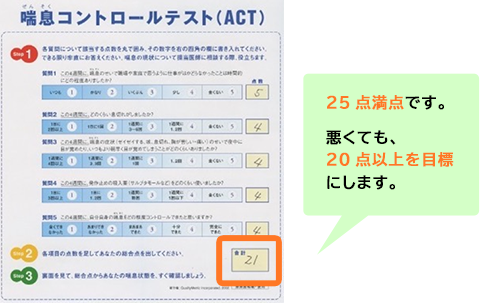

さらにACTというぜんそくの一ヶ月平均の状態を数値で評価するチェックシートです。

最近では「呼気NO測定」を行うことが多くなってきました。

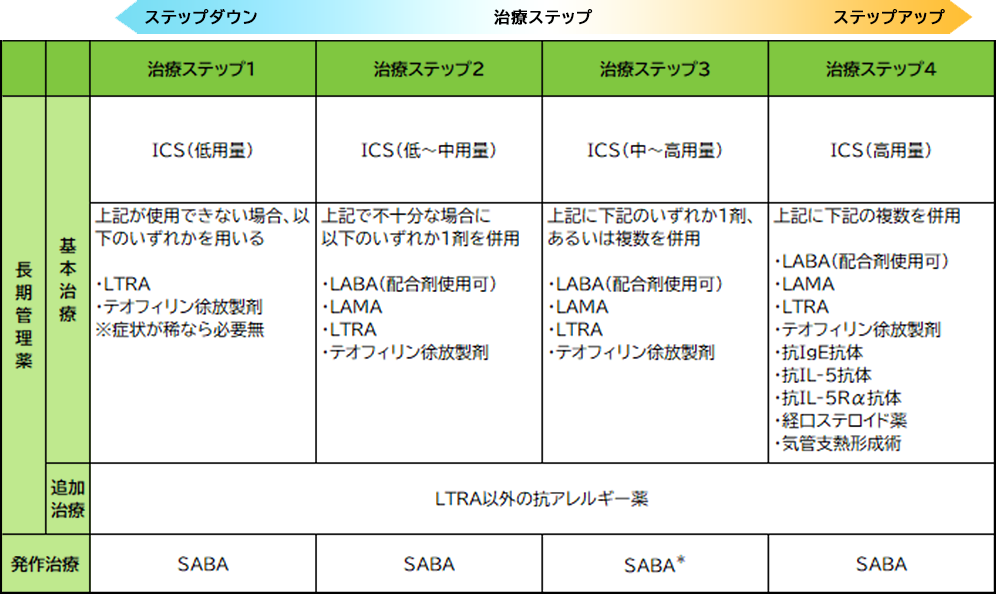

治療ステップでは、下記のように増量したり減量したりします。

ICS:吸入ステロイド剤

LABA:長時間作用型β2刺激吸入剤

LAMA:長時間作用型抗コリン吸入剤

SABA:短時間作用型β2刺激吸入剤

LTRA:ロイコトリエン受容体拮抗薬

*薬剤タイプの略称は「ぜんそく・COPDの吸入剤」ページをご覧ください。

(喘息予防/管理ガイドライン2019)

知っておきましょう!ぜんそくの管理目標

I. 症状のコントロール

(発作やぜんそく症状がない状態を保つこと)

II. 将来のリスク回避

(治療薬の副作用発現を回避する。呼吸器機能の経年低下を抑制し、ぜんそく死を回避する。)

主治医と相談しながら自分のぜんそくが現在どのような状態なのかを把握して、症状がないからと言って勝手に吸入をやめたり受診に行かなかったりするのはやめましょう。