医療情報

生活習慣病・認知症関連項目

脂質異常症とはどんな病気でしょう?

脂質異常症

コレステロールにはLDL-コレステロールとHDL-コレステロールがあります。

LDL-コレステロールは動脈硬化を促進します。通常悪玉と言われています。

一方HDL-コレステロールは反対に血管壁の脂肪を引き抜き、 動脈硬化を予防します。通常善玉コレステロールと呼ばれます。

トリグリセライド(中性脂肪)は血液により全身に運ばれエネルギー源として利用されますが、余ったのは体内の内臓脂肪などに蓄えられます。

脂質異常症の診断基準は下記の通りです。

メタボリック症候群で引っかかってくる基準はさらに厳しくなりますし、トリグリセライドは前日の食事内容や食後では高く出ますので、注意が必要です。

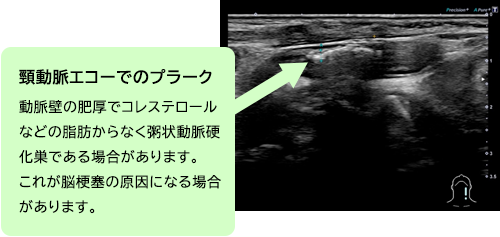

脂質異常症は、動脈硬化症の重要なリスクであるため、心筋梗塞や脳梗塞などを引き起こす可能性があります。

特に、「家族性高コレステロール血症」患者さんはその危険性が高いので厳格な管理が必要です。

脂質異常症の定義

(悪玉)LDLコレステロール(LDL-C)、(悪玉)トリグリセライド(TG)が高いほど、また(善玉)HDLコレステロール(HDL-C)が低いほど、狭心症や心筋梗塞などの冠動脈疾患の発症頻度が高いことが明らかになっています。

脂質異常症の診断基準 (日本動脈硬化学会2012年)

- LDLコレステロール

140mg/dL以上 高LDLコレステロール血症

120~139mg/dL 境界域高LDLコレステロール血症 - HDLコレステロール

40mg/dL未満 低HDLコレステロール血症 - トリグラセライド

150mg/dL以上 高トリグラセライド血症

診断のポイント

- 問診:胸痛、歩行時の足の痛み、呂律(ろれつ)がまわらない、一過性四肢麻痺など

- 生活習慣:喫煙、飲酒、食習慣、運動習慣

- 既往歴:狭心症、脳梗塞など

- 家族歴:動脈硬化性疾患、家族内での脂質異常症、突然死、若年死など

- 身体所見:

a)眼瞼の皮膚の観察。眼瞼黄色腫の有無を観察する。

b)頸動脈:頚部血管雑音

c)甲状腺:甲状腺機能低下症の有無

d)腹部血管雑音を聴取し、腹部大動脈の狭窄の有無。

e)肝腫大の有無

f)視診および触診にて膝やアキレス腱黄色腫の有無。

検査(血液検査以外、*当院で施行可能な検査)

a)画像診断

- アキレス腱X線軟線撮影*

- 頸動脈エコー*

- 心エコー*

- 血管エコー*

- 冠動脈CT、胸腹部CT

- MRI、MRA

b)生理検査

- ABI(足関節上腕血圧比)

- baPWV(脈波伝播速度)

- CAVI(心臓足首血管指数)

家族性高脂血症(FH)

FHは冠動脈疾患リスクの非常に高いため家族の脂質異常症を調べることは重要です。FHの診断には,高LDL-C血症の検査所見,皮膚あるいは腱黄色腫の身体所見,家族歴の聴取が鍵となります。脂質異常症患者を診察する際には,必ず身体所見と家族歴を聴取する必要があります。

- 1. 高LDL-C血症(未治療時のLDL-C 180mg/dL以上)

- 2. 腱黄色腫(手背、肘、膝などの腱黄色腫あるいはアキレス腱肥厚)あるいは皮膚結節性黄色腫

- 3. FHあるいは早発性冠動脈疾患の家族癧(2等親以内の血族)

(日本動脈硬化学会2012年)(斯波 真理子、今日の診断基準第7版)

治療

基本は生活指導です。当院では管理栄養士による食事指導、健康運動指導士による有酸素運動指導、医師か看護師による禁煙指導を行っております。

薬物治療としては、高コレステロールの脂質異常症にはHMG-CoA還元酵素阻害薬(アトルバスタチン、ロスバスタチンなど)、小腸コレステロールトランスポーター阻害薬(エゼチミブ)、高トリグリセライドの脂質異常症にはフィブラート系薬剤(ベザフィブラート、ペマフィブラートなど)があります。

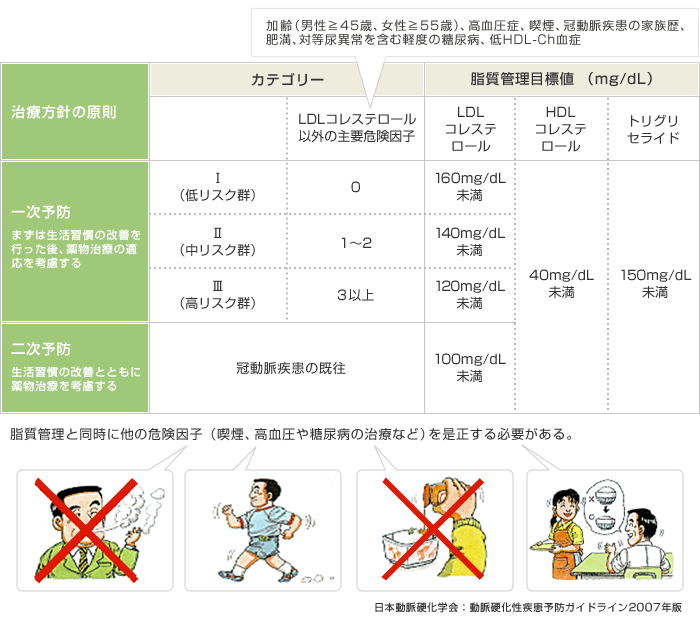

管理数値目標

家族性コレステロール血症の患者さんは最も厳しい急性冠動脈疾患と同等の管理目標が必要です。

(日本動脈硬化学会 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年)